Einlass 30 Minuten vorher

Moderation: Roland Wehl

Wo Merals Familie herkommt, da herrschen die Männer: stolze, auch kluge Männer, manchmal. Aber häufig brutal, ohne Respekt vor dem Körper einer Frau. Und ohne Angst davor, dass sie sich wehren könnte. Meral hat sich befreit, von ihrem Vater, der sie entführte, als sie ein Jahr alt war. Den sie anzeigte wegen seiner Gewalttätigkeit und grausamen Demütigungen, unter denen sie litt, solange sie bei ihm leben musste. Und sie hat wiedergefunden, was sie so lange entbehrte: ihre Mutter, die sie mehr als 25 Jahre nicht sehen durfte. Die beeindruckende Reise einer jungen Frau in die Freiheit. (Klappentext).

Meral Al-Mer wird ausgewählte Passagen aus ihrem Roman „Nicht ohne meine Mutter“ vorlesen. Dazwischen wird sie, begleitet von ihrem Gitarristen, Songs spielen, die gemeinsam mit dem Buch entstanden sind: gefühlvolle, deutschsprachige Lieder voll von Fernweh nach einem zu Hause, Momente zwischen Abschied und Aufbruch aber immer mit so viel Leichtigkeit, dass man beim Zuhören sofort seine Koffer packen möchte. Mit Buch und Musik nimmt Meral ihr Publikum mit auf eine Reise. Sie lädt ihre Zuhörer ein, gemeinsam mit ihr ein Stück Zeit zu teilen.

Das Buch ist 2013 im Verlag Bastei-Lübbe erschienen – und war unter den ersten 50 Bestsellern. Parallel dazu hat Meral Songs geschrieben – einen Soundtrack zu ihrer Reise. Die Künstlerin wurde 1981 in Mönchengladbach geboren und hat syrische Wurzeln. Seit 2001 lebt und arbeitet sie als Musikerin, Schauspielerin und Journalistin in Berlin. Ihre Arbeiten als Journalistin sind preisgekrönt. 2008 war Meral Al-Mer für den Civis Preis nominiert und erhielt im Rahmen des Victor-Klemperer-Wettbewerbs eine besondere Anerkennung für herausragende Leistungen. Sie gewann den Axel-Springer-Preis für junge Journalisten. Weitere Informationen über die Künstlerin finden Sie hier (link).

Wir laden Sie zu einem Begrüßungsgetränk und später zu einem Imbiss am Buffet ein. Die Speisen und Getränke sind im Eintrittspreis enthalten. Bitte anmelden.

Für die Streicherbesetzung (Violine I und II/Viola) des Ensembles war bei Antonin Dvorak, Bjarnat Krawc und Alexander Borodin Originalliteratur zu finden. Diese der Romantik zugehörigen Kompositionen nehmen den Zuhörer auf wunderbare Weise mit auf die Reise emotionaler Spannungsentwicklung und -lösung, wobei dafür dem Mitverfolgen mehr Raum gegeben wird, als es z. B. die Kompositionen von Martinu und Eben, Vertreter der nachfolgenden Musikepoche, zulassen.

Für die Streicherbesetzung (Violine I und II/Viola) des Ensembles war bei Antonin Dvorak, Bjarnat Krawc und Alexander Borodin Originalliteratur zu finden. Diese der Romantik zugehörigen Kompositionen nehmen den Zuhörer auf wunderbare Weise mit auf die Reise emotionaler Spannungsentwicklung und -lösung, wobei dafür dem Mitverfolgen mehr Raum gegeben wird, als es z. B. die Kompositionen von Martinu und Eben, Vertreter der nachfolgenden Musikepoche, zulassen.

Gottlobe Gebauer studierte nach dem Abitur Gesang und Musiktheater in Weimar. Ihrem Diplom schloss sich ihr Theaterengagement und ihre Lehrtätigkeit an der Franz-Liszt-Hochschule Weimar an. Als Konzert- und Oratoriensängerin konzertierte sie mit dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Kreuzchor Dresden und den Rundfunksinfonieorchestern Berlin und Leipzig. Konzertreisen führten sie durch Deutschland, Frankreich und nach Polen.

Gottlobe Gebauer studierte nach dem Abitur Gesang und Musiktheater in Weimar. Ihrem Diplom schloss sich ihr Theaterengagement und ihre Lehrtätigkeit an der Franz-Liszt-Hochschule Weimar an. Als Konzert- und Oratoriensängerin konzertierte sie mit dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Kreuzchor Dresden und den Rundfunksinfonieorchestern Berlin und Leipzig. Konzertreisen führten sie durch Deutschland, Frankreich und nach Polen.

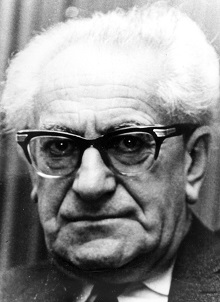

ILONA ZIOK SAGT ÜBER IHREN FILM: „Bei den Recherchen zu meinem Dokumentarfilm „Der Junker und der Kommunist“ (2009) über zwei Männer im Widerstand gegen Hitler stieß ich zum ersten Mal auf den Namen Fritz Bauer. Seine Rolle als Ankläger in dem sogenannten „Remer-Prozess“ (1952) beeindruckte mich. Remer war an der Niederschlagung des 20. Juli 1944 beteiligt gewesen. In der Nachkriegszeit diffamierte er die Widerstandskämpfer als „Vaterlandsverräter“. Fritz Bauer stellte die Ehre dieser Kämpfer gegen den Unrechtsstaat wieder her. Unser heutiges Verständnis des Widerstands wäre ohne den damaligen Prozess nicht denkbar! …“

ILONA ZIOK SAGT ÜBER IHREN FILM: „Bei den Recherchen zu meinem Dokumentarfilm „Der Junker und der Kommunist“ (2009) über zwei Männer im Widerstand gegen Hitler stieß ich zum ersten Mal auf den Namen Fritz Bauer. Seine Rolle als Ankläger in dem sogenannten „Remer-Prozess“ (1952) beeindruckte mich. Remer war an der Niederschlagung des 20. Juli 1944 beteiligt gewesen. In der Nachkriegszeit diffamierte er die Widerstandskämpfer als „Vaterlandsverräter“. Fritz Bauer stellte die Ehre dieser Kämpfer gegen den Unrechtsstaat wieder her. Unser heutiges Verständnis des Widerstands wäre ohne den damaligen Prozess nicht denkbar! …“